Capriolo

Fauna > Ungulati

Capriolo (Capreolus capreolus)

Il capriolo è un cervide di piccole dimensioni con una

tipica morfologia da “saltatore”, ovvero con il treno posteriore più sviluppato

dell’anteriore. Un maschio adulto può arrivare a pesare appena 30 kg, per

un’altezza al garrese che non arriva al metro. Non ci sono grosse differenze

dimensionali tra maschio e femmina, unicamente i maschi adulti risultano più

massicci, con collo sviluppato e pennello piuttosto evidente. Nel periodo

invernale, in assenza di palchi, un maschio può essere confuso, ad un

avvistamento non prolungato, con una femmina; segno distintivo abbastanza

evidente la forma dello specchio anale bianco (molto appariscente in questa

stagione): a forma di “rene” nel maschio e di “cuore” nella femmina, per la

presenza di una “falsa coda” formata da peli giallastri.

Il capriolo è una tipica specie ecotonale che predilige i

margini tra bosco ed aree aperte, in particolare negli agro ecosistemi

forestati a “mosaico”, ovvero dove aree aperte si alternano ad aree boscate

(boscaglie e cedui di latifoglie, con cespugliate). Nelle aree montane, in

assenza di altri cervidi che possono competere con esso per le risorse

trofiche, può vivere anche in ambienti di fustaia, a conifere o a latifoglie.

In ragione del basso rapporto tra peso e dimensioni del rumine, il capriolo è

classificabile, dal punto di vista dell’ecologia trofica, come un brucatore

selettivo. Esso necessità di alimenti molto energetici (frutta, semi, gemme,

apici vegetativi) per sopperire la minore capacità, rispetto a cervo e daino,

di accumulare grossi quantitativi di foraggio nello stomaco durante il processo

della ruminazione. Nonostante ciò il capriolo può nutrirsi anche di graminacee

e foraggio secco, muschi e licheni, a seconda della stagione e del contesto

ambientale in cui vive.

È in cervide generalmente poco sociale ed estremamente

territoriale: maschi e femmine difendono piccoli territori (da 80 a 300 ettari)

ricchi di risorse e non formano praticamente mai associazioni gerarchizzate

come le altre specie di grandi erbivori. Al massimo nel periodo invernale, con

presenza di neve a terra, o nelle aree agricole intensivamente coltivate, si

possono costituire degli pseudo branchi con funzione anti-predatoria, nei quali

però non si riconoscono precisi “nuclei” famigliari. Le uniche formazioni

sociali per la specie capriolo sono costituite dalla femmina adulta con i

piccoli dell’anno, o da uno o più maschi ed una femmina durante il periodo

riproduttivo.

La stagione degli amori cade durante l’estate, tra luglio ed

agosto: ogni maschio difende attivamente (ovvero scacciando gli altri maschi

con inseguimenti) una porzione di territorio sovrapposta a numerosi home range

femminili e cerca di riprodursi con tutte le femmine che gravitano nei suoi

possedimenti. La “fase territoriale” per il capriolo inizia tra fine inverno e

inizio primavera, durante questo periodo, sia maschi che femmine, definiscono i

territori a loro più congeniali e cominciano a marcarli con secreti odorosi

delle ghiandole metacarpali e frontali, tramite raspate e “fregoni” su

alberelli ed arbusti, ed emissioni acustiche simili ad abbai. Dopo la

fecondazione, si osserva un riassorbimento dell’embrione formatosi, nella

parete uterina della femmina, secondo un meccanismo fisiologico detto diapausa

embrionale. Esso è un adattamento per fa sì che i parti possano avvenire

durante il periodo primaverile, di maggior rigoglio vegetazionale, tra metà

marzo e fine aprile. I piccoli (da 2-3 fino a 6 per femmina) nascono privi di

odore e con mantello pomellato e per i primi 20 giorni di vita si “difendono”

dai predatori rimanendo immobili tra la vegetazione schermante, di fatto tra le

principali cause di morte per essi c’è lo sfalcio meccanico dei campi. Altro

impatto antropico nelle prime fasi di vita di un capriolo è determinato

dall’insensata abitudine di molti frequentatori occasionali degli ambienti abitati

dal cervide, di recuperare i piccoli credendoli abbandonati.

Come per la stagione riproduttiva, anche il ciclo dei pachi,

nel capriolo, è sfalsato rispetto a quello di daino e cervo: la caduta avviene

in autunno (ottobre-novembre) la ricrescita in velluto fino a febbraio-marzo e

la pulitura del nuovo palco da inizio marzo in poi.

Dopo il cinghiale, il capriolo è l’ungulato che occupa il

maggiore areale in Italia e che raggiunge la maggiore consistenza (circa

500.000 capi): esso mostra una distribuzione continua su tutto l’arco alpino e

sulla dorsale appenninica centro settentrionale, inoltre è uniformemente

presente sulle colline della Toscana interna e nella fascia preappenninica

dell’Emilia-Romagna. In espansione in Lazio ed in Pianura Padana. Nel meridione

il suo areale è ancora a macchia di leopardo con importanti nuclei di capriolo

italico (Capreolus capreolus italicus) in Pollino (monti

dell’Orsomarso), Gargano e Aspromonte (frutto di una recente reintroduzione),

oltre ad alcune decine di esemplari a Castelporziano.

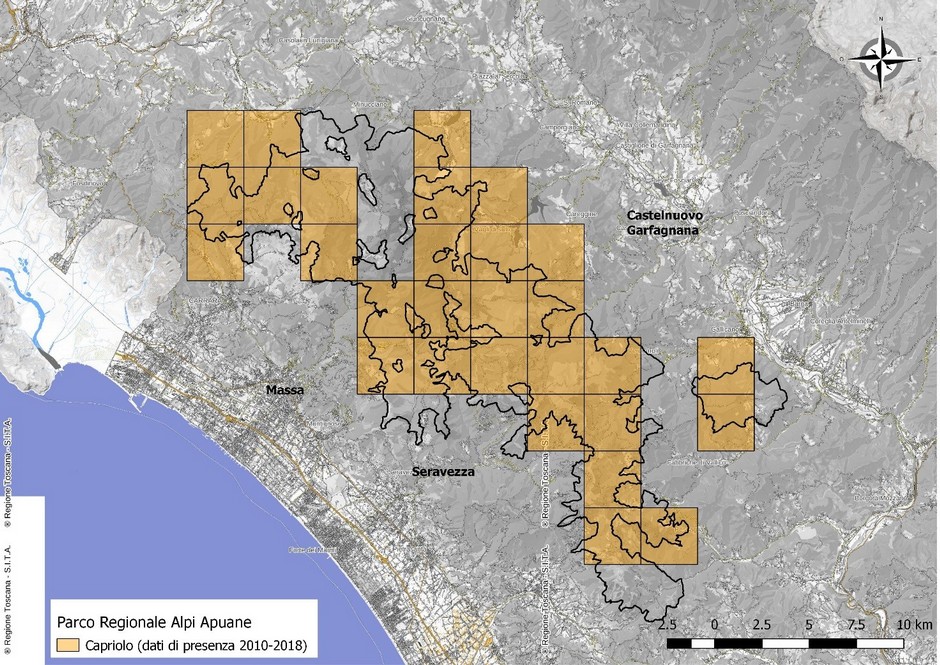

Il capriolo nel Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il capriolo è, con il cinghiale, il grande erbivoro più diffuso sulla catena apuana. Il suo arrivo è imputabile alla naturale espansione della popolazione appenninica. È molto difficile avere una stima della consistenza della sua popolazione nelle Alpi Apuane, in quanto la modalità più comune per effettuarne conteggi (la “battuta”) è stata valutata come non eseguibile per l’aspra morfologia della catena montuosa. L’alternativa, ovvero il censimento da punti di vantaggio completo o per aree campione (tecnica utilizzata per il muflone), è in corso di valutazione da parte dell’ente Parco. Unica stima demografica effettuata, durante i rilievi per la redazione del Piano di Gestione degli Ungulati (2012), si è basata sugli eventi di foto-video trappolaggio 2010-2012 tramite l’applicazione del Random Encounter Model (Rowcliffe et al., 2008), ed ha fornito una cosistenza di 1.500 capi.